AIエージェント時代に必要なのは、プロンプト集ではない。「言語化力」だ。

あなたの判断を、AIが実行できる「言葉」に変える。

脳科学から学ぶ、唯一のAI活用講座。

こんな悩みを抱えていませんか?

□ AIを導入したが、現場で使いこなせていない

□ AIへの指示が曖昧で、期待した結果が得られない

□ 「何をAIに任せるべきか」が明確でない

□ ベテラン社員の判断基準が属人化している

□ 若手が育たず、組織知が継承されない

→ すべて「言語化力」の不足が原因です

プログラム

自然言語をAIが理解できるようになったいま、AI時代に必要なのは、AIの性能を追いかけることではなく、「何をAIに任せ、何を自分が判断するか」を“言葉”で明確に説明する力です。

HEARTSHEART Laboのプログラムは、すべて「脳のしくみ」から始まります。脳はAIの原点であると同時に、対人力の基盤でもあります。脳のしくみを理解し、AIの思考の特性を知ることで、脳もAIも、より深く理解できるようになります。その往復によって、AIの可能性と限界を見極め、安全に実装し、共感や信頼にもとづく人間らしい創造性を発揮する土台が築かれます。

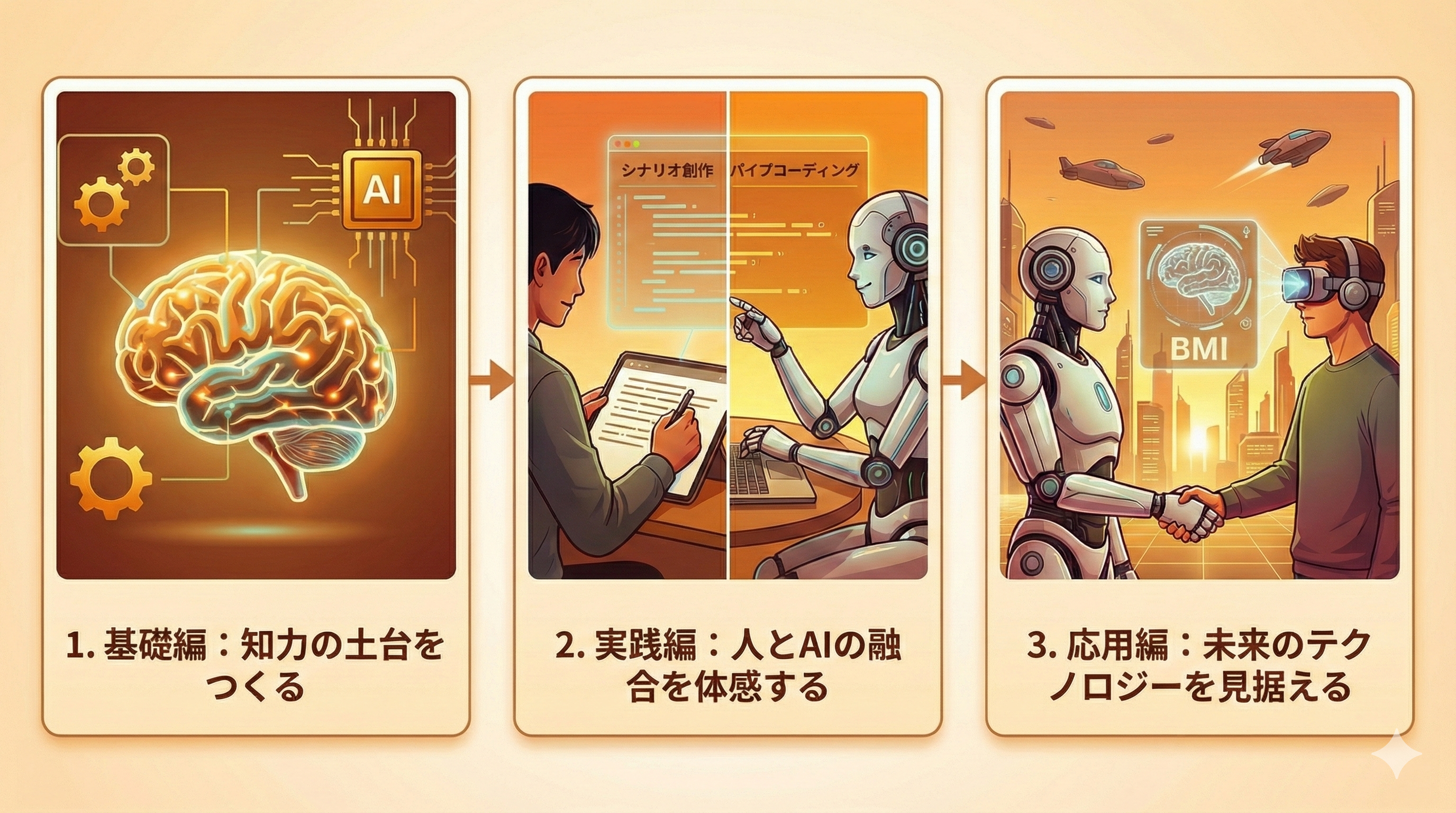

プログラムは、「脳とAIの基礎 → AIの実践」 をベースに、応用分野につなぐ設計です。

学びは、知識を「知る」だけではなく、属人的な判断を思考単位のAIエージェント化(Skills)レベルまで言語化し、AIというマシンへ知能を実装するスキルへ昇華させることを重視しています。

オンライン個人講座、講演・セミナー、研修/ワークショップで、サービス提供しております。

<オンライン個人講座>

『脳』からはじめるAI対話力講座は、基礎と実践の超充実した内容の総合講座です。

脳、AI、知の拡大をベースに、人とは何か?AIとは何か?を根っこから理解します。

その実践として、ストーリー創作を通じた「企画・構想力」を磨くとともに、自らの思考プロセスを解き明かし、自らの思考プロセスを解き明かし、AIへSkill化(思考の代替)を可能にするための精細な言語表現(プロンプト)トレーニングを行います。

さらに、バイブコーディングを通したアプリ創作やRAG、AIエージェントとの連携を学び、自分の知能をマシンへ実装する具体的なイメージをまるっと理解! 最後に、これらを土台に、ヒューマノイドやBMIなどのトレンドテクノロジーを概観し、技術の根っこはどこにあり、私たちは今どこにいて、どこへ向かうのかを掴み取ります。

0から脳とAIを学ぶことで、「人間ならではの対人力」と「思考をマシン化し使いこなすAIスキル」の両輪をスタートしましょう。

内容:『脳』からはじめる、「対人力」と「AI活用力」の同時強化

対象:企業・組織のコアになるAI人材育成をしたい法人様

組織を変える「最初の数人」を育てたい法人様

※1名様から。数名での受講でコアチーム育成におススメします。

<講演・セミナー、研修/ワークショップ>

AI時代に必要なのは、AIの性能を追いかけることではなく、「何をAIに任せ、何を自分が判断するか」を言葉で明確に説明する力です。

「何をAIに任せ、何を自分が判断するか」を言語で明確に説明できる力です。

HEARTSHEART Laboのプログラムは、すべて「脳のしくみ」から始まります。脳はAIの原点であり、対人力の基盤でもあります。脳を理解し、AIの特性を知ることで、両方への理解が深まります。その往復によって、AIを安全に実装し、人間らしい創造性を発揮する土台が築かれます。

HEARTSHEART Laboの法人プログラムは、ツールの操作習得に留まりません。

「脳のしくみ」を理解し、日本企業独自の「阿吽の呼吸(暗黙知)」を言語化・資産化します。

この「暗黙知の言語化」が、独自のAI化(AIへのSkill化=AIエージェント)を実現し、ビジネスの実践力を高めます。同時に、思考を言葉にするプロセスは、自分自身の判断基準や知性を再発見する貴重な機会です。

AI技術がどれほど進化しても、「何をAIに任せ、何を自分が判断するか」を定義する力は、時代を超えた普遍的な価値を持ちます。AI導入の検討を通じて、人の活かし方を理解し、AI時代の本質的な働き方をデザインする。

それがHEARTSHEART Laboの提案する、真の競争力です。

課題に合わせたオーダーメイド導入の流れ

- お問い合わせ : Webフォームよりお気軽にご連絡ください。

- ヒアリング(オンライン/対面): 現状の課題、AI導入レベル、対象層(経営層・現場・新卒等)を詳しく伺います。

- プランのご提案 : 「基礎・実践・応用」の各モジュールを組み合わせ、貴社に最適なカリキュラムと御見積をご提示します。

- プログラム実施 : 講演、研修、ワークショップを実施します。

- アフターフォロー : 実施後のアンケート分析や、次のステップへの提言を行います。

所長・講師 村田正望 博士(工学)

北星株式会社 代表取締役社長 脳とAIのビジネス活用研究所(HEARTSHEART Labo)所長 東京理科大学(宇宙物理学)、電気通信大学大学院博士課程修了(首席)。 情報通信研究機構 特別研究員時代には、脳・AI、半導体、ミリ波(現在で言うBeyond 5G)等、現在の先端分野に関する研究室に在籍。 学生時代の研究・発明で、電子情報通信学会より学術奨励賞を受賞。主に、情報通信分野で技術・営業・マネジメント経験を積んだ他、脳・AI講師として、大手上場企業を中心に発想力教育を行い、幅広く領域を超えた視点で評価を得ている。現在、日本人工知能学会、日本認知科学会会員。テレビ朝日マツコの「夜の巷を徘徊する」(白金プラチナ通り)にAI講師として紹介された。